近日,南昌工程学院人文与艺术学院“水韵乡情 涓流筑梦”实践团来到江西省赣州市上犹县社溪镇石崇村开展暑期“三下乡”社会实践活动。他们走进新时代文明实践站、水利遗产、红色遗址、童心港湾等地,进行走访调研,以实际行动践行责任担当,办实事,做好事,为乡村振兴、民族团结奉献青春力量。

追寻红色足迹,传承文化之魂

探寻红色文化遗产,赓续红色精神血脉。实践团前往上犹县营前镇“红军渠”。在这里,他们细细品味“红军渠”修筑的艰辛与伟大,它不仅是水利工程的奇迹,更是共产党与人民群众血肉相连、同甘共苦的生动见证。他们心灵被深深触动,深刻理解了“灌溉不忘挖渠人,时刻想念彭书记”所蕴含的深厚情感与崇高敬意,仿佛亲眼目睹了中国共产党在那段峥嵘岁月中的不屈奋斗。

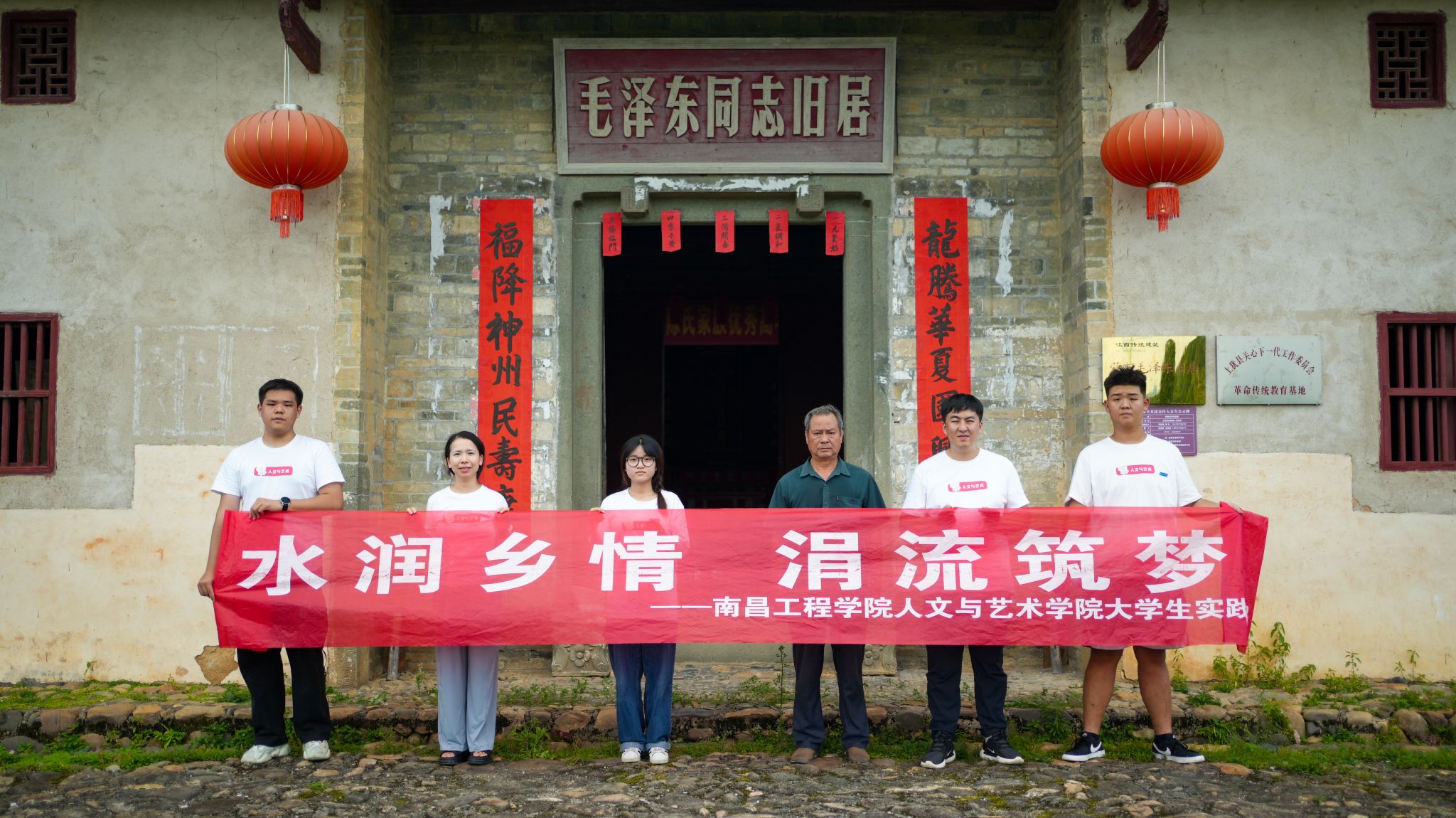

实践团的足迹延伸至毛泽东同志与彭德怀同志的旧居,这里每一砖一瓦都镌刻着历史的痕迹,每一处角落都回响着红色故事的悠扬旋律。在毛泽东同志的旧居中,他们了解到战争年代的革命精神与老百姓心连心的动人故事,深切感受到革命精神如何深深植根于人民心中,成为推动历史车轮滚滚向前的强大力量;在彭德怀同志的旧居,追寻着红三军团在此留下的革命足迹,那些波澜壮阔的斗争场景在眼前缓缓展开,让他们对老一辈无产阶级革命家的坚定信念和崇高理想有了更加直观而深刻的认识。

实践团成员们深刻领悟到红色水利遗产的珍贵价值,更加深入了解红色历史,传承红色精神薪火。他们将把这次活动的所见所闻所感,转化为推动自己不断前进的动力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

非遗语言连心桥,共筑民族大团结

推普助力乡村振兴,美育共促民族团结。实践团根据当地畲族特色,给当地的孩子们开展了美育课堂,涵盖了非遗文化传承、民族团结思想、国学经典推普等一系列内容。

课堂上,孩子们学习扎染,让古老的技艺焕发新生,传承着非遗文化的不朽魅力;剪刀翻飞间,一幅幅剪纸作品跃然纸上,共同领略着民族风情的绚丽多彩;指尖轻揉民族粘土,塑造出对文化身份的深刻认同与自豪;彩绘民族服饰,每一笔都跃动着多元文化的和谐共融;高唱《爱我中华》,歌声中洋溢着对伟大祖国的深情厚谊,弘扬着民族团结的崇高精神;诵读国学经典,字里行间搭建起语言的桥梁,让中华文化的精髓跨越时空。

这一系列丰富多彩的美育课堂,不仅为孩子们的暑期生活添上了浓墨重彩的一笔,更在无形中深化了他们对民族文化的认识与热爱,激发了他们作为民族文化传承者的责任感与使命感。实践团队的倾心付出,让美育成为连接心与心的纽带,不仅促进了孩子们的全面发展,更为乡村振兴的宏伟蓝图增添了浓郁的文化底蕴,为民族团结的坚固基石奠定了更加坚实的基础。在这片被美育之光照亮的土地上,乡村振兴与民族团结正携手并进,共绘出一幅幅和谐美好的新篇章。

彩绘乡村画卷开,展现农村新风貌

笔墨为媒绘映斑斓,满腔热忱绘乡画卷。他们精心地描绘出石崇历史的记忆

,使其跃然墙上,仿佛能让人穿越时空,回到那宁静而古朴的年代,勾起无尽的乡愁;香飘四溢的米酒制作流程也生动地展现了石崇独特的酒文化和传统酿造技艺;烫皮、包米果、九层皮等特产技艺在墙上绽放光彩,展示了乡村丰富多样的传统手艺。

这幅画卷的每一笔、每一画,都饱含着实践团成员们对乡村文化的深情厚意,寄托着实践团成员们对乡村未来的美好愿景。他们用心感受乡村的每一份美好,希望乡村能够保持其独特的韵味,与时俱进,实现乡村振兴的美好目标。

深入乡村建设,汲取奋进力量。此次暑期三下乡社会实践活动,实践团用自己专业所学助力乡村振兴,传承传统文化,促进民族团结,真正让实践团成员们在社会课堂中受教育、长才干、作贡献,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。团队也表示将继续怀着一颗赤诚之心,继续发扬吃苦耐劳、无私奉献的精神,在奉献社会中涵养品格,有一份热,发一份光,让奋进精神永不停息地传承下去。(文/丁蓓蒂 刘薇 图/邱聪 汪于尉)